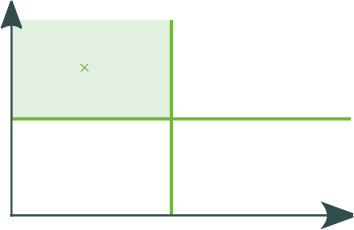

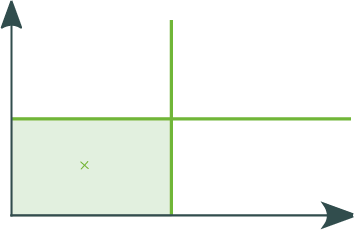

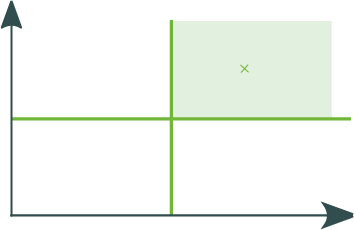

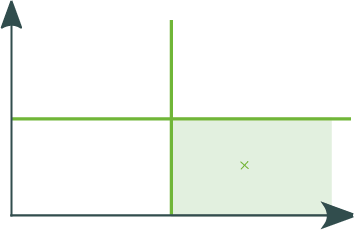

Sur ce graphique, vous allez pouvoir comparer vos données aux observations nationales afin d’évaluer l’état de santé des populations d’escargots de votre établissement. Cette comparaison n’a de sens que si vous avez respecté le protocole. Ce graphique représente la diversité (nombre d’espèces observées) en fonction de l’abondance (nombre d’escargots comptés, toutes espèces confondues). Attention, seules les planches sur lesquelles des escargots ou des limaces ont été observés sont prises en compte dans cette représentation.

Pour placer votre point sur le graphique, il vous faut calculer :

À priori, il existe une bonne diversité d'espèces, c'est le signe d'une biodiversité en bon état. Cette situation peut être le fait de récents changements dans le paysage ou dans les pratiques à l’échelle locale ou liés à des facteurs externes (conditions météo par exemple).

Cette diversité apparente mais peu abondante peut ainsi n’être qu’un stade transitoire vers une composition en espèces plus pauvre, il faut continuer les relevés pour en obtenir la confirmation.

Tout semble indiquer que l’état de santé de la biodiversité n’est pas au mieux, comparativement à l’échantillon national. Il faut continuer les relevés pour tâcher de déterminer quels sont les facteurs en cause. Il peut s’agir de facteurs externes (le type de roche du sol influence le peuplement en escargots : par exemple, un sol calcaire favorise la présence d’escargots contrairement aux sols acides), mais aussi de facteurs liés aux activités humaines.

Les communautés sont diversifiées et nombreuses, c’est un bon signe. Cette observation est l’expression d’une biodiversité en bon état de santé et fonctionnelle. Continuer les relevés permet alors d’identifier les facteurs à l’origine de ce bon état. Dépendent-ils des pratiques ou d’un effet à plus large échelle et des paysages adjacents ?

Une abondance élevée mais une faible diversité peuvent refléter un déséquilibre au sein de la communauté. Cette situation peut se rencontrer lorsque les conditions deviennent favorables très localement dans un contexte habituellement peu favorable. Les populations d’espèces maintenues dans ce type de cas de figure peuvent alors augmenter mais les autres espèces ont du mal à y parvenir. D’autres relevés sont là aussi nécessaires.

D’après ce résultat, le milieu péri-urbain est le milieu où le nombre moyen d’escargots et de limaces comptés est le plus important (même si la différence avec le milieu urbain ne semble pas significative). Les zones péri-urbaines sont des zones ni tout à fait urbaines ni tout à fait rurales offrant des habitats variés susceptibles de convenir à des espèces variées tolérant le milieu urbain ou vivant habituellement à la campagne.

Être à proximité, à moins de 500 m, d’une prairie, d’un bois ou d’un champs semble avoir un effet négatif sur la présence d’escargots et de limaces. Pour expliquer ce résultat, on peut émettre l’hypothèse que les cours d’écoles à proximité d’un bois ou d’une prairie sont beaucoup moins attractives ; les escargots et limaces préférant vivre dans ces espaces.

Pour les cours d’école à proximité d’un champ, on peut s’intérroger sur l’impact des pesticides utilisés dans le monde agricole.

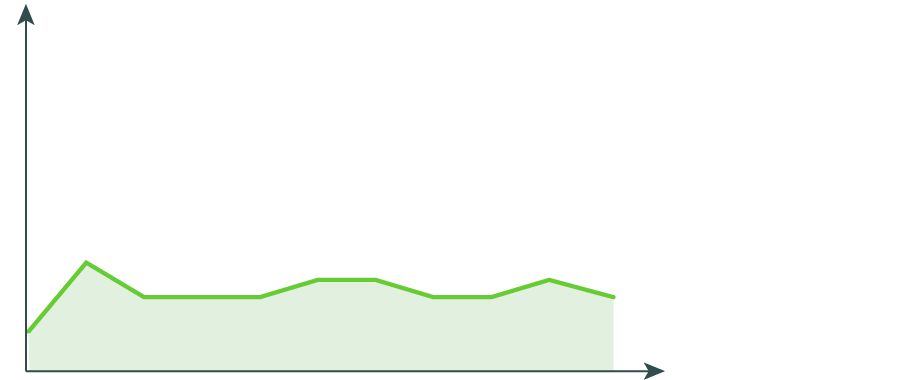

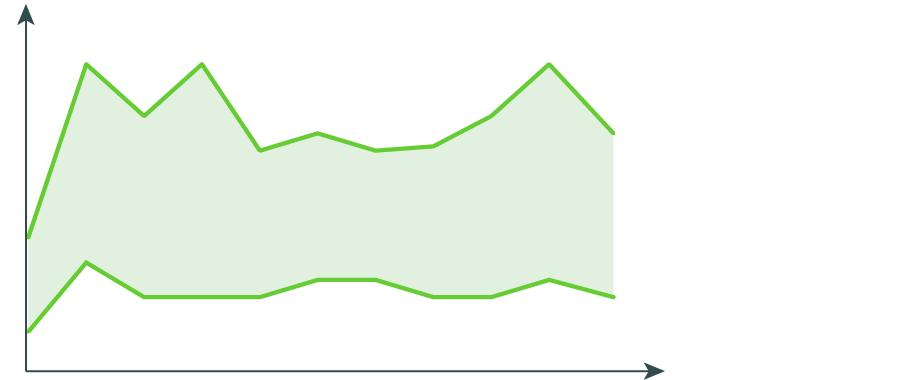

Le nombre d’espèces de plantes présentes dans une rue est déterminé par différents facteurs (utilisation de pesticides, coupe régulière de la végétation...). L’un des facteurs les plus importants, lié au protocole de Sauvages de ma Rue, est la longueur de la rue (ou de la cour) étudiée. En effet, la longueur des rues n’est pas fixe et de cette variation va dépendre le nombre d’espèces différentes observées (la diversité spécifique). Vous ne trouverez pas le même nombre d’espèces si vous travaillez dans une rue mesurant quelques dizaines de mètres ou une rue de 3 km de long.

Le graphique suivant représente cette diversité spécifique observée en fonction de la longueur de la zone inventoriée (cours d'école, rue...). Plus la zone est longue, plus le nombre d’espèces est important. Pour autant, le nombre d’espèces n’augmente donc pas indéfiniment et on arrive a un plateau (qu'on observe sur le graphique à partir de 500 m, la légère baisse observée peu s'expliquer par le nombre très faible d'observations réalisées sur des longueurs comprises entre 500 et 1000 m). Ainsi, il est probable que pour une rue de 3 km, la diversité spécifique n'aurait pas été beaucoup plus importante.

La diversité est inférieure à celle que l’on observe habituellement : cet état peut être dû à un facteur passager (saison par exemple) ou à un type de gestion peu favorable à la biodiversité.

D’autres relevés permettront d’en savoir davantage.

Vous êtes dans une situation plutôt encourageante, la biodiversité est plus riche qu’ailleurs !

De nouveaux relevés permettront de suivre cette richesse spécifique.

Outre la longueur de la rue, d’autres facteurs vont également agir sur la répartition des plantes sauvages et donc influencer vos résultats :

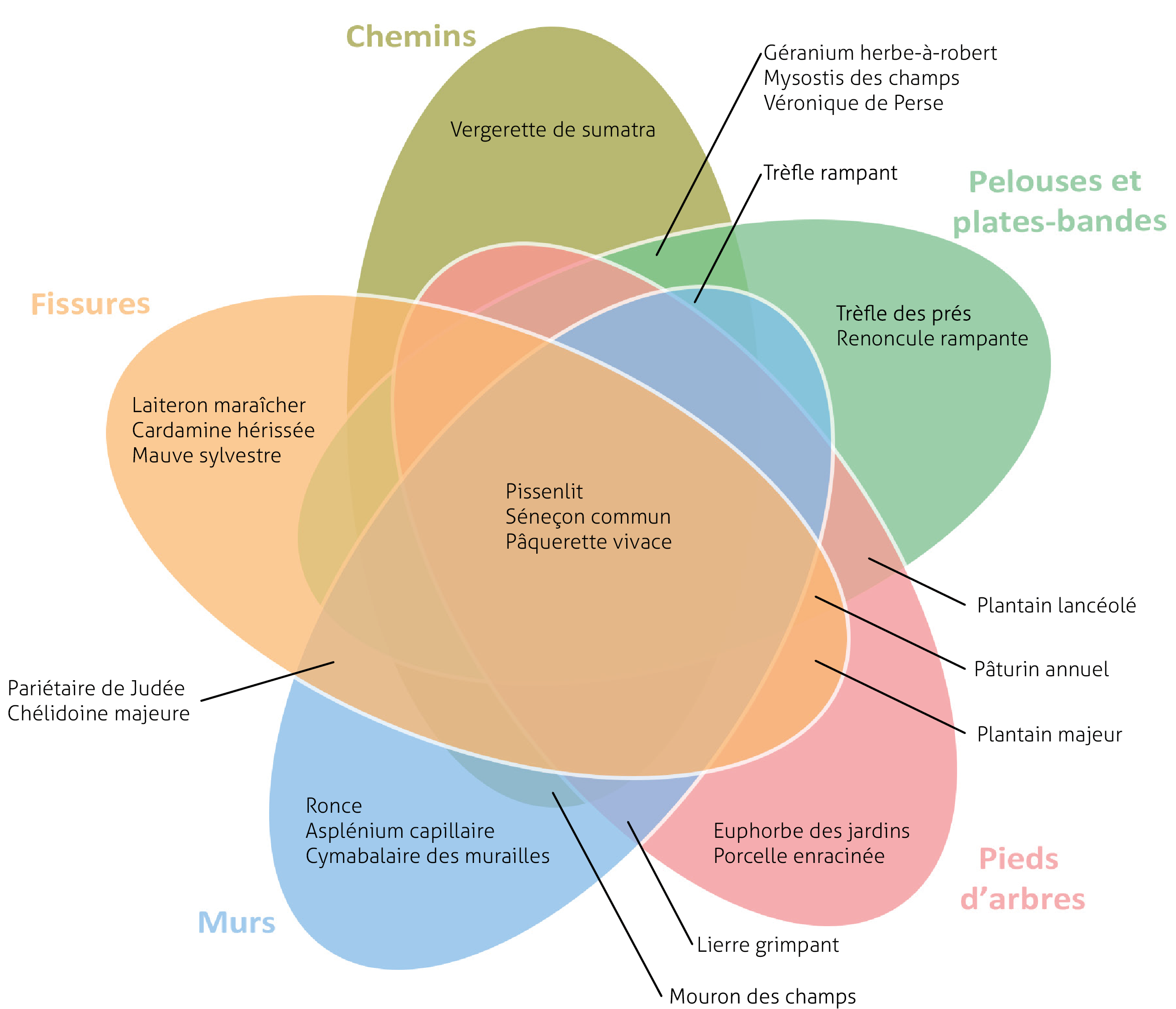

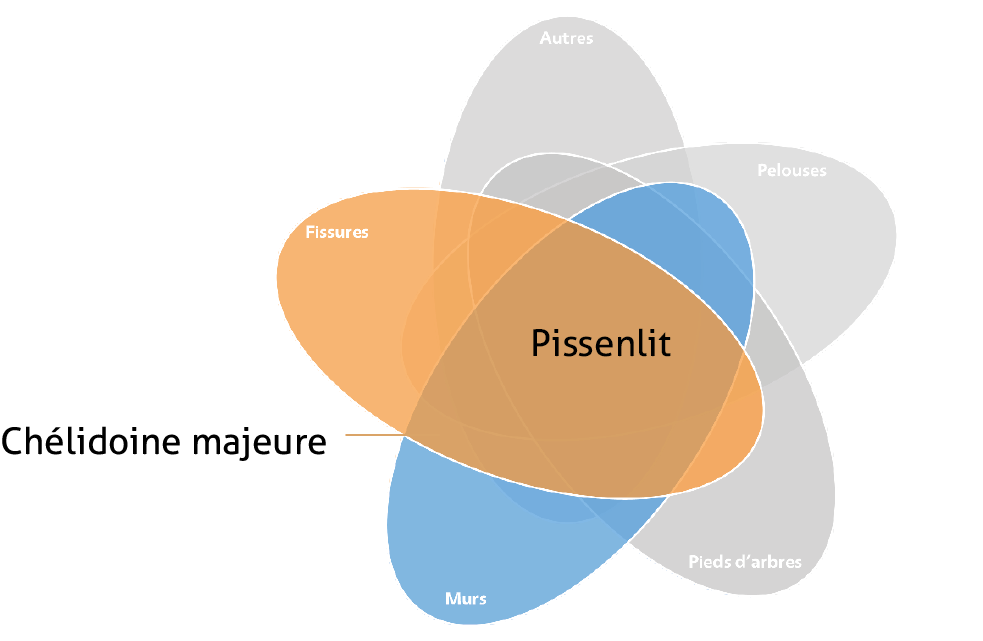

Dans le protocole Sauvages de ma rue, nous vous demandons d’indiquer dans quel type de milieu (pelouses, pieds d’arbres...) vous avez observé vos plantes. Cela permet aux scientifiques d’avoir plus d’informations sur les exigences de chaque espèce en milieu urbain. Avec ce graphique, appelé diagramme de Venn, vous pouvez visualiser les préférences pour 25 espèces (près de 50 % des données).

Dans notre exemple, la Chélidoine majeure a été vue dans des fissures et sur des murs. Sur ce diagramme, cette espèce se trouve donc à l’intersection de l’ellipse «Fissures» et de l’ellipse «Murs».

Le Pissenlit a, quand à lui, été observé dans tous les milieux, il se trouve donc au centre du diagramme où toutes les ellipses se recoupent.

En fonction des saisons vous n’observerez pas les mêmes espèces d’oiseaux tout au long de l’année.

Lorsque l’hiver arrive, la végétation se prépare à résister au froid : feuilles, fleurs et fruits se raréfient. La plupart des oiseaux granivores (Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, moineaux, mésanges) passeront l’hiver dans nos régions. Pour se nourrir, ils devront gratter le sol à la recherche de graines ou profiter des mangeoires installées pour l’hiver. À cette période, ces oiseaux, même s’ils ne chantent pas, peuvent être facilement observés sur les mangeoires ou sur les arbres dépouillés de leurs feuilles.

Pour les insectivores (fauvettes, hirondelles) par contre, la nourriture vient à manquer (les insectes ou leurs larves se sont enterrés) : il est temps pour eux de migrer vers des territoires plus chauds où la quantité d’insectes sera suffisante pour les nourrir. Au printemps, la végétation sort de sa torpeur, les graines qui n’ont pas été mangées vont germer et les fleurs et les insectes réapparaissent, apportant de la nourriture en abondance. Les insectivores reviennent de leur quartier d’hiver et tout comme les granivores, la période de reproduction commence.

Ainsi entre avril et juin, les oiseaux chantent beaucoup et sont très actifs : ils cherchent un partenaire pour s’accoupler puis construisent un nid et enfin volent de toute part pour rechercher de la nourriture pour leurs petits.

L’été, la période de reproduction se termine, l’activité diminue, il n’y a plus de petits à nourrir, les nichoirs sont vides pour la plupart. Les oiseaux sont donc moins facilement visibles ou audibles ce qui explique cette baisse d’observation en juillet.

Au mois d’août démarrent à nouveau les migrations qui dureront tout l’automne. Pendant cette période, des oiseaux de passage peuvent être observés parfois par bandes (grives, pinsons) le temps d’une pause pendant leur long voyage.

Pour savoir si votre établissement acceuille plus ou moins d'oiseaux que d'autres établissements, nous vous proposons ces deux graphiques. Le premier se base sur le nombre d'espèces observées, le second sur le nombre d'oiseaux total (toutes espèces confondues) que vous aurez compté.

Pour accueillir plus d’oiseaux, vous pourriez leur installer des mangeoires en hiver et des nichoirs au printemps.

Des relevés répétés permettront d’évaluer l’effet de ces mesures.

Vous pouvez affiner l’analyse en réalisant des relevés en hiver et lors de la nidification pour savoir à quelle période votre cour est la plus attractive.

Partagez avec d’autres établissements vos astuces pour accueillir une telle abndance et/ou diversité !

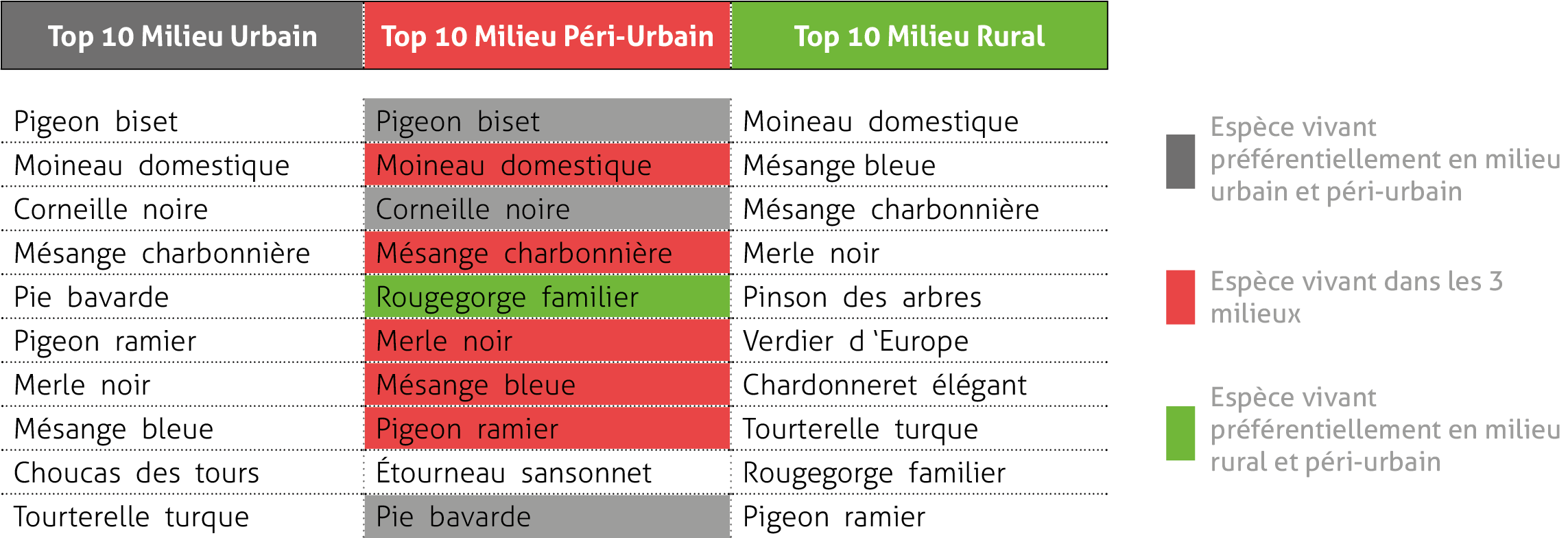

D’après ce résultat, les milieux ruraux et péris-urbains sont les zones où le nombre moyen d’oiseaux comptés est le plus important. Les zones péri-urbaines sont des zones ni tout à fait urbaines ni tout à fait rurales offrant des habitats variés susceptibles de convenir à des espèces variées vivant habituellement en ville ou à la campagne.

Cette hypothèse semble confirmée par le tableau ci-dessous, où l’on remarque que le milieu péri-urbain abrite des espèces spécifiques aux deux autres milieux.

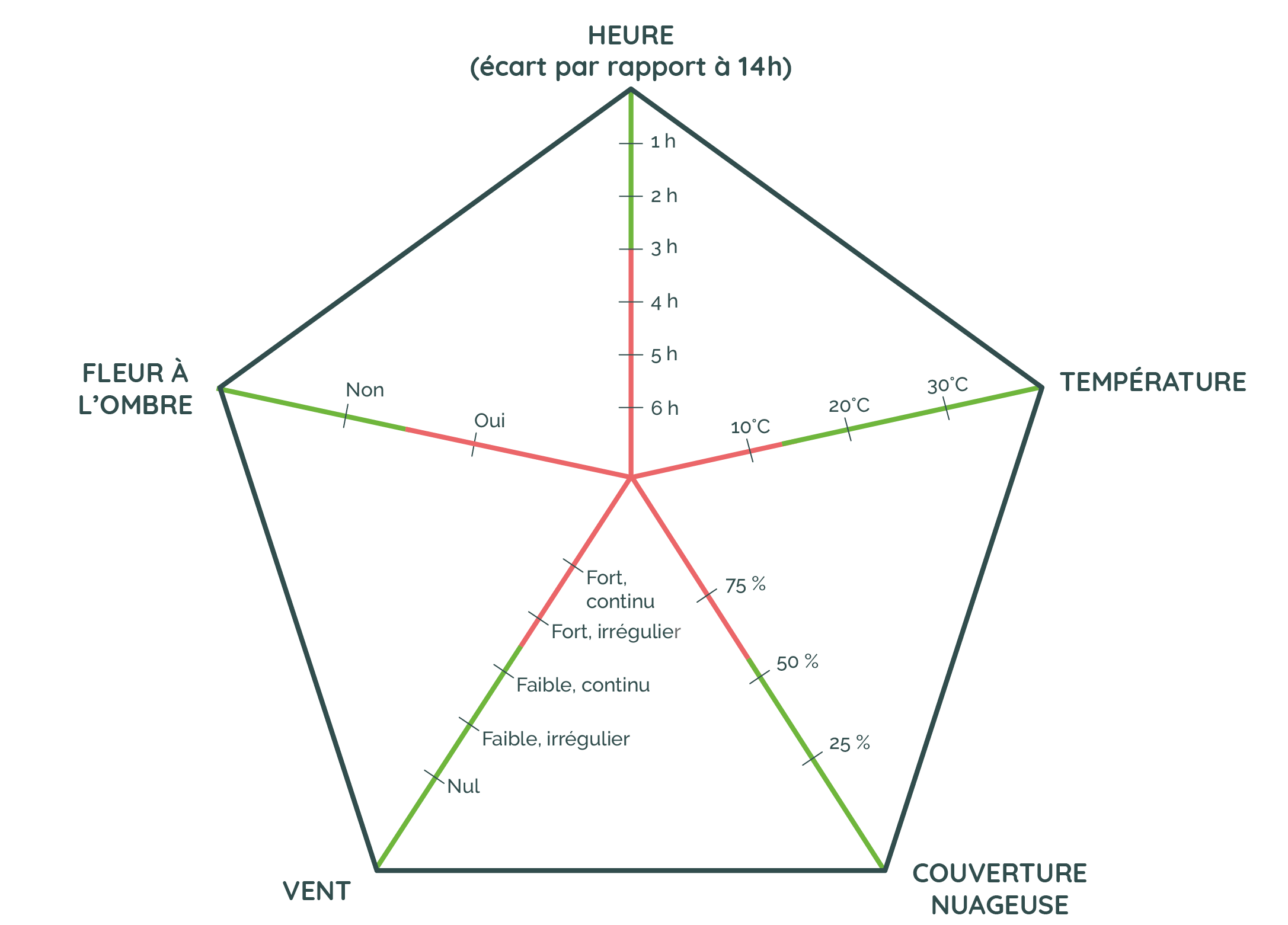

Cette année, la météo n’a pas toujours été clémente, perturbant ainsi vos observations : les insectes pollinisateurs sortent peu lorsqu’il y a beaucoup de vent, de la pluie ou des températures basses...

Ce graphique « radar » vous permettra d’appréhender l’impact des conditions d’observation sur vos résultats. Pour chaque variable, les conditions idéales sont en vert, les moins favorables en violet. Plus on se rapproche du centre du graphique, plus les observations ont été faites dans des conditions défavorables qui peuvent avoir altéré les résultats. Au contraire, plus on se rapproche de la périphérie, meilleures étaient les conditions et il est possible de s’en affranchir pour interpréter ses résultats.

Ce graphique vous permet de relativiser vos résultats. Ainsi, si vous avez réalisé le protocole dans des conditions défavorables (zone violette), il ne sera pas surprenant que vous ayez vu peu d’insectes.

À contrario, c’est en conditions « normales/optimales » (zone verte) que l’on peut mieux interpréter les différences entre collections. Le nombre et la variété des insectes observés reflètent alors l’oeuvre de mécanismes écologiques : une plante offrant plus ou moins de ressources (nectar et/ou pollen) ou la qualité de l’habitat (pollution, disponibilité de zones de nidification...) influencent la diversité d’insectes observés.

D’après ce résultat, les températures semblent avoir un effet significatif sur le nombre d'insectes vus. Ainsi, les insectes semblent être moins nombreux quand les températures sont inférieures à 10°C. Pour maximiser vos chances d'observer de nombreux insectes, vous pouvez donc choisir une journée assez chaude (plus de 20°C)... mais si au contraire, vous souhaitez initier vos élèves avec un nombre réduit d'espèces, commencez vos observations par une journée plus fraîche !

Jusqu’à présent, nous n’avions que peu de données sur les populations lombriciennes en milieu urbain. Par contre, de nombreux agriculteurs ont participé à un volet agricole similaire à l’observatoire des vers de terre que nous proposons dans Vigie-Nature École. Nous vous en présentons ici des résultats. Les cours d’établissements scolaires inventoriées devraient nous permettre d’en savoir davantage sur ce qui se passe en ville.

Notre hypothèse initiale étaient que dans les établissements les populations de lombrics ressemblaient à celles des prairies. Ce graphique semble montrer que ce n'est pas la cas (peut-être à cause du piétinement).

Vous pouvez utilisez ce graphique pour savoir si l'abondance en vers de terre que vous avez observé est particulièrement riche ou pauvre.

Le nombre de vers de terre (l’abondance) est dépendant de l’environnement dans lequel est mis en place le protocole. Les graphiques qui suivent vous permettent de positionner vos résultats.

Si vous avez observé peu d’épigés et d’anéciques, cela peut être causé par des températures trop élevées, une sécheresse importante, un piétinement qui tasse les galeries des anéciques ou encore une faible quantité de nourriture (par exemple si toute l’herbe est ramassée lors de tontes). Une forte prédation, dont celle des oiseaux, peut aussi accentuer ce résultat.

Pour améliorer la situation, vous pouvez notamment organiser des périodes de repos des pelouses et éviter l’export de matières organiques lors de tontes.

Rappelez-vous que les vers sont essentiels au bon fonctionnement des sols. Les anéciques vont, en outre, stocker du carbone dans le sol en enfouissant des végétaux, contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique !

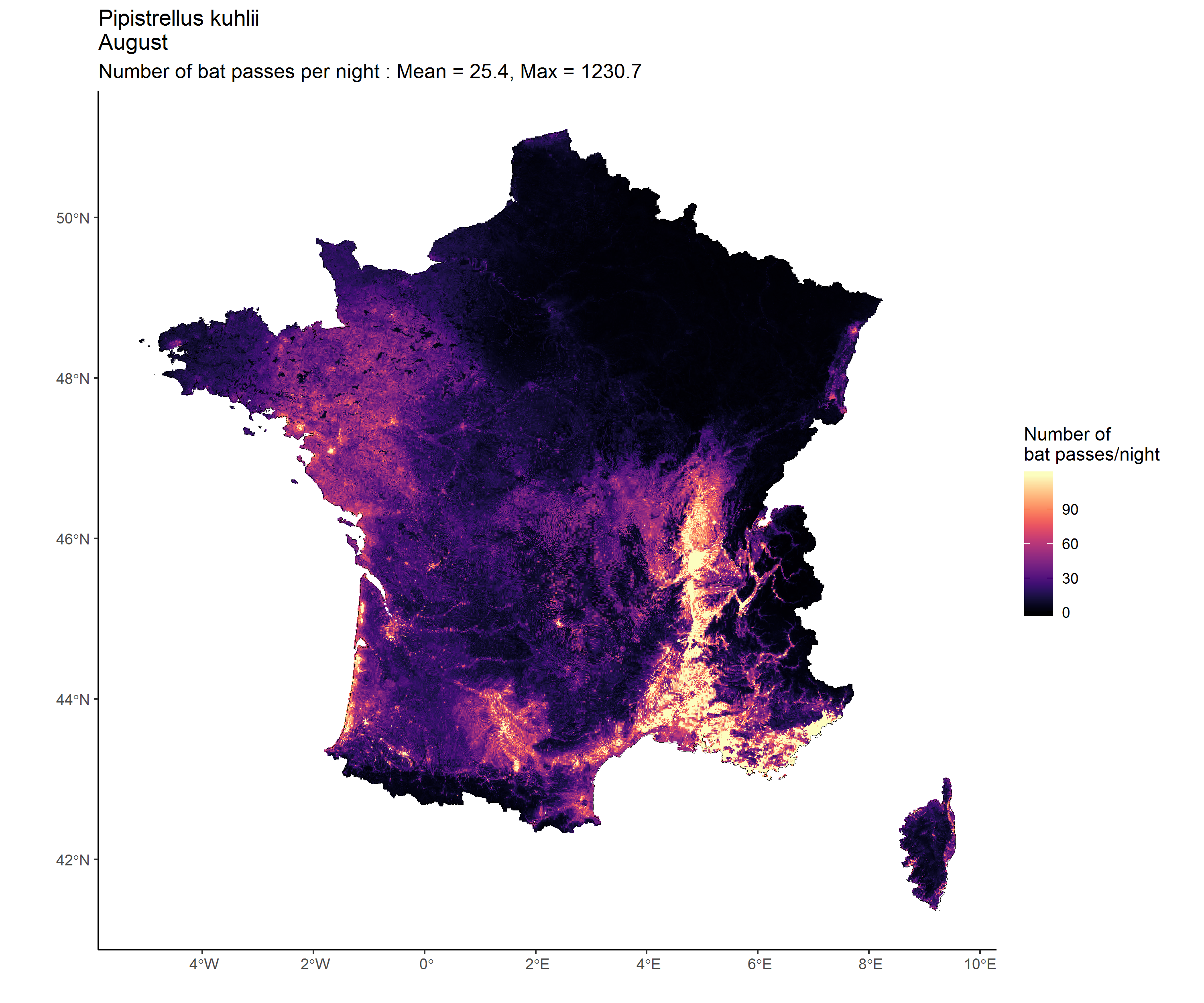

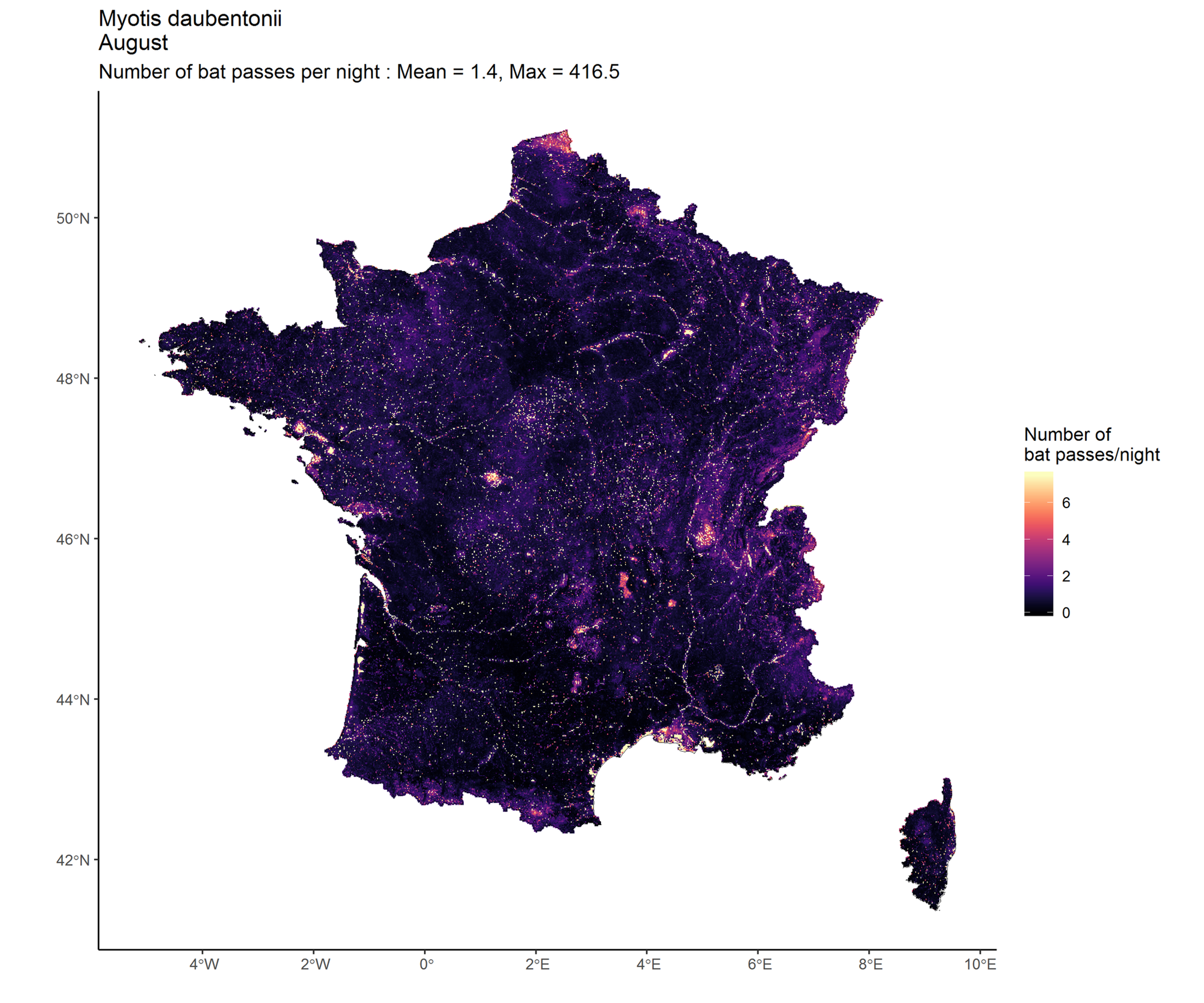

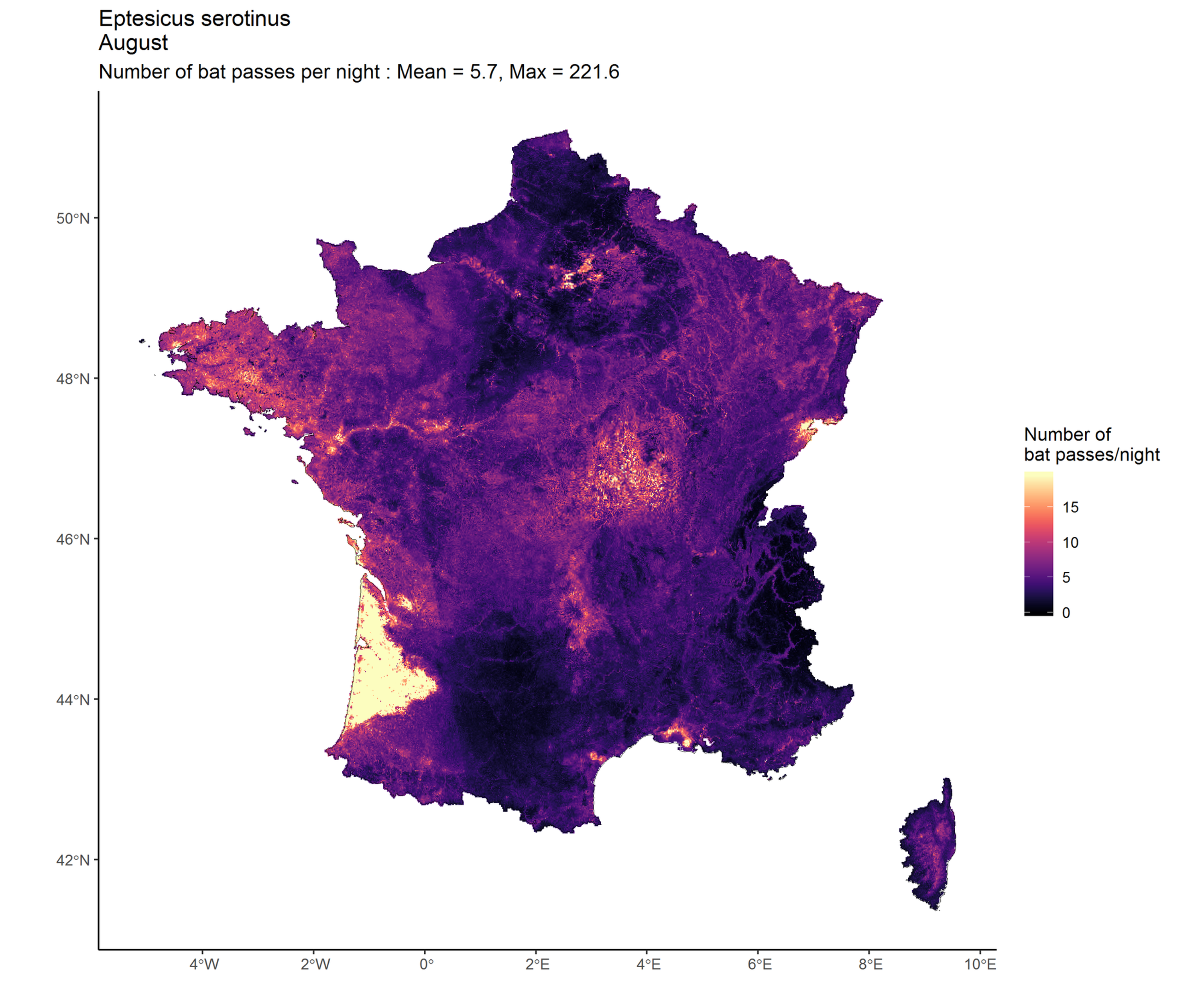

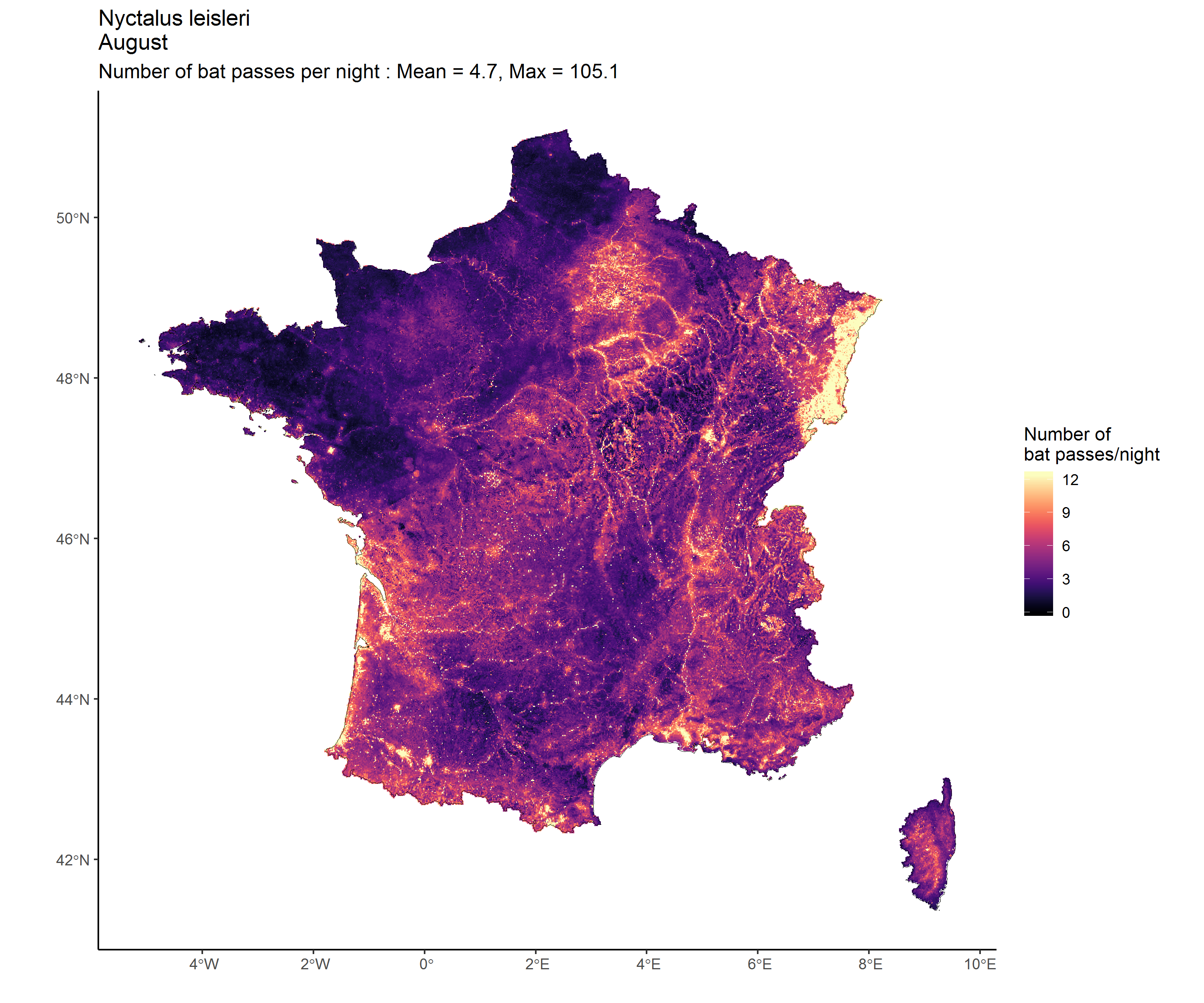

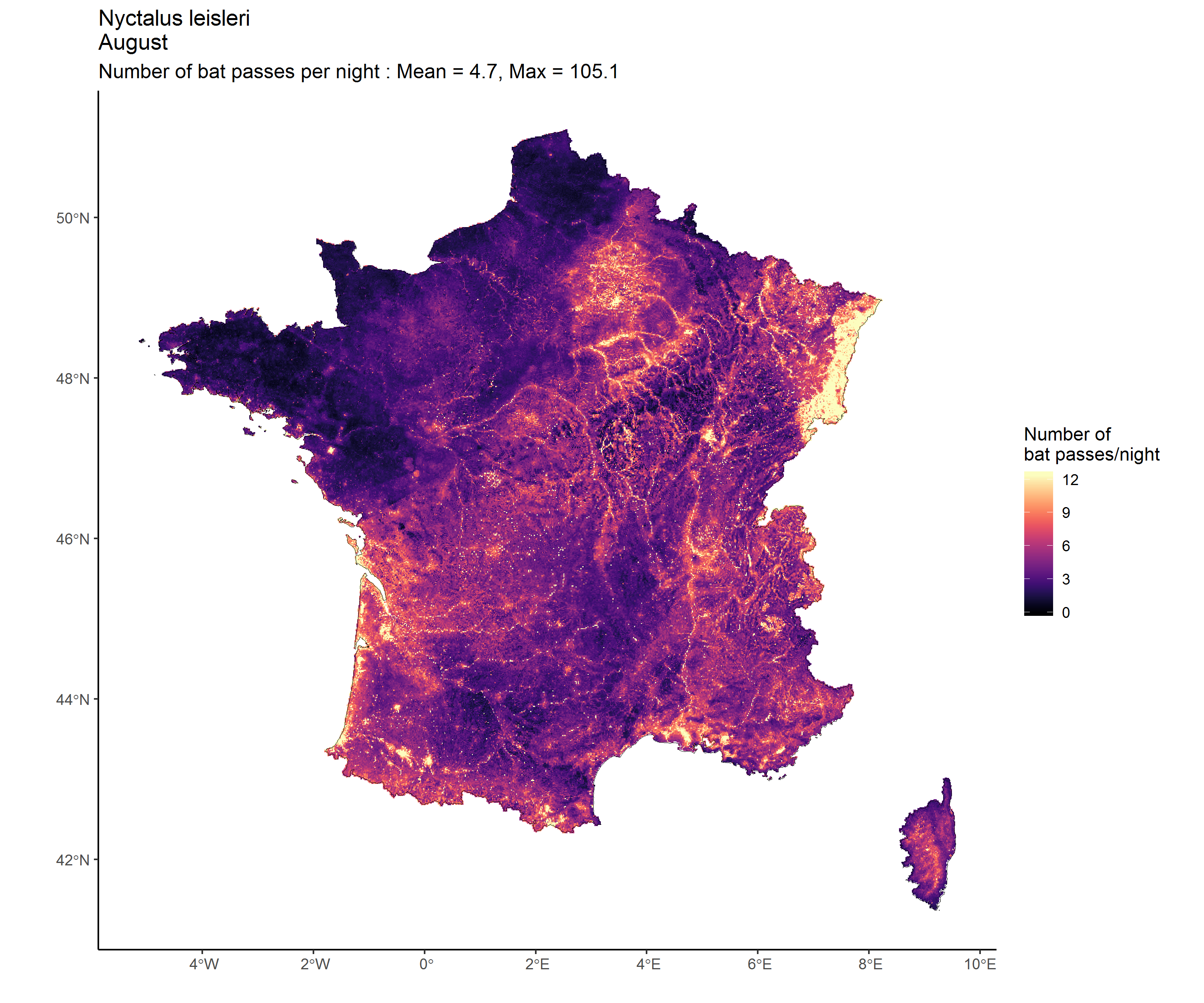

Ces cartes prédictives de distribution ces chauves-souris sont générées grâce à l'ensemble des données de Vigie-Chiro (et donc pas uniquement les données des scolaires). Les modèles statistiques utilisés prennent en compte différentes variables comme l'habitat, les conditions bioclimatiques, la topographie, la proximité aux routes, aux éoliennes ou l'éclairage artificiel. L'échelle de couleurs est ajustée pour chaque espèce et représente le nombre de contacts par nuit. Les zones en bleu foncé sont supposées défavorables à l'espèce tandis que les zones en jaunes sont supposées favorables.

La Pipistrelle commune a été enregistrée 10461 fois par l'ensemble des participants à Vigie-Chiro. Quand l'espèce est présente, on l'enregistre en moyenne 473 fois par nuit.

La Pipistrelle de Kuhl a été enregistrée 7777 fois par l'ensemble des participants à Vigie-Chiro. Quand l'espèce est présente, on l'enregistre en moyenne 234 fois par nuit.

Le Murin de Daubenton a été enregistré 2927 fois par l'ensemble des participants à Vigie-Chiro. Quand l'espèce est présente, on l'enregistre en moyenne 97 fois par nuit.

La Sérotine commune a été enregistrée 5586 fois par l'ensemble des participants à Vigie-Chiro. Quand l'espèce est présente, on l'enregistre en moyenne 35 fois par nuit.

Le Petit Rhinolophe a été enregistré 1960 fois par l'ensemble des participants à Vigie-Chiro. Quand l'espèce est présente, on l'enregistre en moyenne 27 fois par nuit.

La Noctule de Leisler a été enregistrée 7104 fois par l'ensemble des participants à Vigie-Chiro. Quand l'espèce est présente, on l'enregistre en moyenne 30 fois par nuit.

Pour évaluer l'activité des chauves-souris de votre établissement, reprenez le nombre de contacts par espèce et par nuit (ces chiffres vous sont envoyés suite à l'analyse de vos enregistrements). Un contact est défini par la présence d'un cri ou plus dans un pas de temps de 5 secondes.

Vous allez pouvoir comparer ces chiffres aux observations des autres participants. Pour cela nous vous proposons de comparer le nombre de cris de chaque espèce aux valeurs Q25, Q75 et Q98 (Q correspondant au quantile). Ces valeurs correspondent aux limites sous lesquelles on a 25% des données, 75 % des données et 98 % des données. Ainsi si vous avez enregistré 40 cris de Pipistrelle commune en une nuit, vous vous trouvez dans une situation rencontrée dans moins de 25 % des observations.

Enfin, pour utiliser ces référentiels, vos enregistrements doivent avoir été fait en France métropolitaine (ou au moins proche de la frontière).

| Espèce | Valeur de Q25 | Valeur de Q75 | Valeur de Q98 |

|---|---|---|---|

| Pipistrelle commune | 41 | 500 | 3580 |

| Pipistrelle de Kuhl | 18 | 194 | 2075 |

| Murin de Daubenton | 3 | 23 | 1347 |

| Sérotine Commune | 4 | 28 | 260 |

| Petit Rhinolophe | 1 | 8 | 236 |

| Noctule de Leisler | 4 | 24 | 220 |

Avec le précédent tableau, vous avez pu déterminer, pour chaque espèce, si le nombre de cris enregistrés était inférieur à Q25, compris entre Q25 et Q75... Ce tableau permet d'interpréter ces chiffres en terme de niveau d'activité :

| Quantiles | Niveau d'activité |

|---|---|

| Inférieur à Q25 | Faible |

| Entre Q25 et Q75 | Moyen |

| Entre Q75 et Q98 | Fort |

| Supérieur à Q98 | Trés fort |

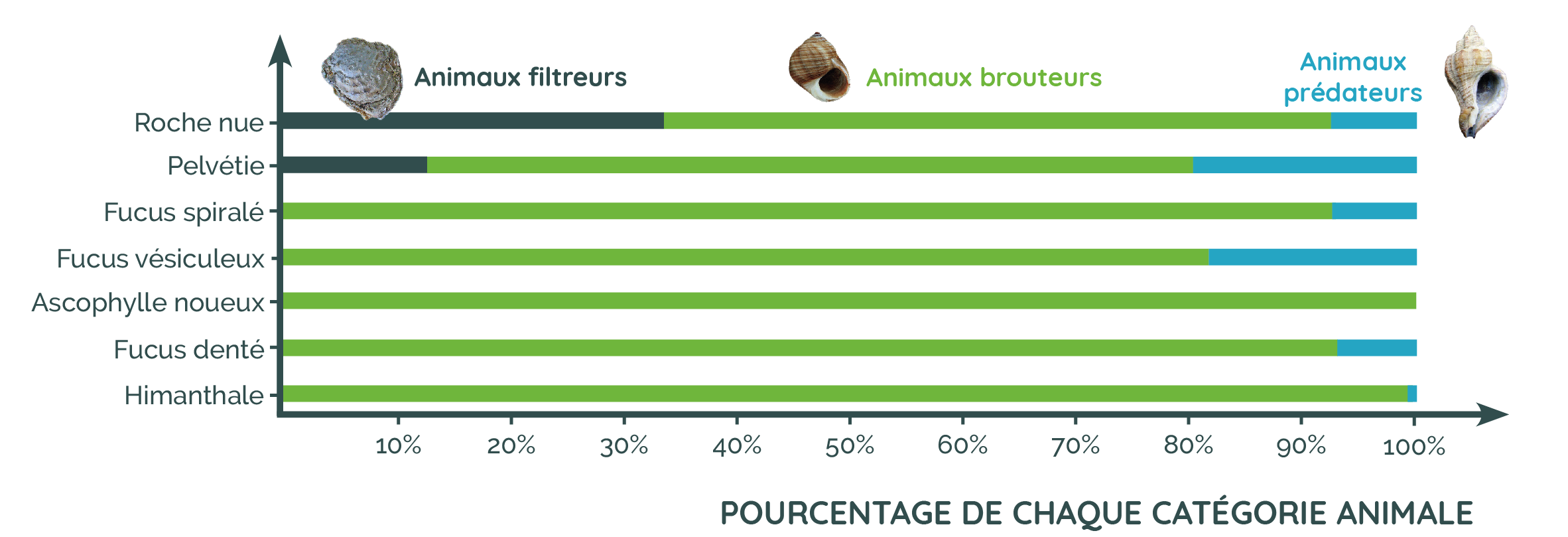

L’estran est un écosystème fascinant et unique, un petit monde réglé au rythme des marées. La mer vient puis repart sans relâche. À l’heure de la marée basse, alors que la mer s’en va, les algues vont devoir résister au dessèchement pendant plusieurs heures. Les plus sensibles à la dessiccation, comme les Himanthales, restent dans la zone la plus proche de la mer : elles seront les dernières au sec et les premières sous l’eau. À l’inverse, les Pelvéties passent plus de temps à être émergées qu’immergées, ce sont les algues que l’on retrouve le plus haut dans l’estran. Chaque algue a des exigences particulières et est adaptée aux contraintes de dessiccation d’une zone de l’estran, qui peut ainsi être découpé en « ceintures algales » selon les caractéristiques de chaque algue.

Les mollusques brouteurs vivent aussi sur l’estran, ils s’abritent dans l’humidité des algues et s’activent à la recherche de nourriture, principalement des algues qu’ils broutent sur la roche. Il est donc intéressant de voir si la quantité d’algues qui recouvre l’estran influe sur le nombre et la diversité des mollusques brouteurs observés !

Les gastéropodes vivant sur les rochers apparaissent bien structurés du haut vers le bas de l’estran, notamment en terme de diversité. En effet, vos observations montrent que le nombre d’espèces animales est maximal sur la seconde ceinture algale de l’estran (Pelvétie), puis diminue en descendant vers le bas de l’estran.

Outre cet aspect quantitatif, on peut s’intéresser à la proportion de gastéropodes filtreurs / brouteurs / prédateurs car elle permet d’évaluer l’organisation des communautés en fonction de l’espèce algale choisie.

Une surabondance de filtreurs peut être observée conjointement à un faible recouvrement de la roche par les algues brunes. Cette absence de recouvrement des algues pouvant elle-même être causée par une surabondance de brouteurs (c’est le cas notamment des patelles qui limitent spécifiquement la couverture de l’Ascophylle noueux), des pollutions ou même le réchauffement climatique. C’est d’ailleurs la question scientifique qui est au coeur de BioLit !

Enfin, le programme s’attache également à comprendre l’organisation et le fonctionnement de cet écosystème et notamment les phénomènes de compétitions qui peuvent exister entre les gastéropodes brouteurs / filtreurs et les prédateurs. Le nombre de prédateurs étant lui même influencé par le nombre d’espèces de brouteurs : les prédateurs sont généralement spécialisés sur quelques espèces (le pourpre est par exemple spécialisé sur la prédation des moules et balanes).

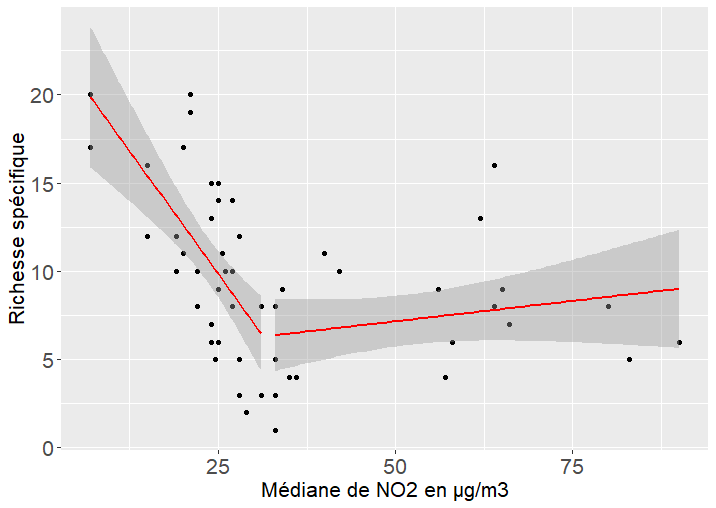

L'un de nos objectifs avec ce protocole est d'essayer d'évaluer la qualité de l’air. Une première étude semble indiquer que la richesse spécifique (le nombre d'espèces de lichen observé) serait un moyen simple et efficace d'évaluer la pollution atmosphérique en NO2. Ainsi, sur un site échantillonné, si le nombre d'espèces de lichens est proche de 0 alors on peut en déduire que le taux de NO2 est fort.

Les tests statistiques montrent une diminution de la richesse en lichens entre 0 et environ 35 µg/m3 de NO2 (sachant que 40 µg/m3 est la valeur limite de pollution), après cette valeur on atteint un plateau malgré la présence d’une légère augmentation (cette augmentation est peut-être un artefact lié au faible nombre de sites inventoriés dans des zones à très fort taux de pollution).

Les tests statistiques que nous avons mis en place nous ont permis de valider plusieurs indicateurs qui réagissent de la même façon : plus la pollution en NO2 est faible et plus le l’indicateur basé sur les lichens est fort. Mais pour avoir une indication de la pollution du site lors de l’échantillonnage, la richesse spécifique peut être préférée car elle est rapide et simple à mettre en place. Par exemple, sur un site échantillonné, si le nombre d'espèces de lichens est proche de 0 alors on peut en déduire que le taux de NO2 est fort. Évidemment, ce protocole est très récent, il est donc encore très difficile de pouvoir donner une valeur précise de la pollution via le nombre d’espèces de lichens.

Au carrefour des sciences de la Terre, de la Vie et de l’Homme, le Muséum se consacre quotidiennement, depuis 400 ans, à la nature et à ses relations avec l’espèce humaine.

La fondation d'entreprise Hermès contribue au développement et au partage de connaissances sur la diversité géologique et biologique de la Terre.

L'Office français pour la biodiversité est un établissement public du ministère de la Transition écologique et solidaire.